阪神・淡路大震災以降、よく耳にするのが

「木造住宅は怖い」

「瓦屋根は地震に弱い」という言葉です。

しかし、こうした言葉には誤解が

含まれています。正しくは、

「耐震性能が十分でない古い建物に

瓦屋根が使われていた」というのが事実です。

瓦屋根は確かに重いですが、

建物がその重さに見合った耐震性能を

備えていれば問題はありません。

つまり、重さそのものが悪いのではなく、

それに耐えられる設計かどうかが重要なのです。

瓦屋根と耐震性の誤解

構造塾の佐藤先生が人間の体格に例えて

分かりやすく説明されています。

50kgの人と100kgの人が同時に地震を受けた時、

100kgの人の方がより大きな地震力を受けます。

しかし、足(=構造・耐震性能)が太く

しっかりしていれば、重くても倒れにくいのです。

建物も同じで、重い屋根でも、

それを支えるだけの設計がされていれば

問題ありません。

古い木造住宅には、瓦の下に土を敷いた

「土葺き」が多く用いられ、

より重くなっています。

加えて、土壁や漆喰なども

壁の重量を増やしていました。

また1981年以前の建物は、

新耐震基準が施行される前に建てられており、

耐震性能が不足している場合が多いのも事実です。

地震の被害傾向:能登半島地震から学ぶ

能登半島地震では、震度7の第1波で

多くの家屋が倒壊しました。

これは、1981年以前の旧耐震基準の建物が多く、

さらに過去の地震によるダメージが蓄積されて

いたためです。

熊本地震のように、第2波で倒壊する

ケースもありますが、能登では最初の一撃で

命を落とす危険が高まりました。

珠洲市周辺は過去にも震度6強を

記録する地震があり、見た目には無事でも

構造が弱っていた建物も多かったのです。

自宅の安全性を見極める方法

家の安全性を判断するには、

建築年代が一つの指標になります。

- 1981年以前:旧耐震基準。最もリスクが高い。

- 1981年〜2000年:新耐震だが設計基準が現代より甘い。

- 2000年以降:四分割法やN値計算など、より厳格な基準に基づいて設計。

その上でおすすめしたいのが「微動探査」です。

これは、地盤や建物の揺れやすさを

実際の微小振動で測定する調査です。

地盤がしっかりしているか、建物が

どれくらい揺れるかなど、

数値で客観的に確認できます。

調査結果を見せることで、家族や親族を

説得する材料にもなります。

費用は10〜20万円程度です。

具体的な耐震補強対策

見極めが済んだら、必要な対策を講じましょう。

- 壁量のチェック

- 建物の床面積に乗数をかけて、必要な壁量を算出します。

- 屋根の重さによって乗数が変わります。

- 壁の配置バランス

- 壁量が足りていても、バランスが悪ければ倒壊リスクは高まります。

- 四分割法やN値計算でチェックします。

- 屋根の軽量化

- 重い瓦を軽量瓦やガルバリウム鋼板などに変える。

- 金物補強

- 柱頭・柱脚や筋交いの固定金物を追加する。

- 特に古い筋交いは釘1本で止まっているケースも。

- 開口部補強(門型フレーム)

- 商店やピロティ構造の家では、開口補強フレームを導入する。

- 基礎補強

- 延石や束石などの古い基礎には部分補強を行う。

命を守る家にするために

こうした対策は、専門家の協力が不可欠です。

調査・計算・補強計画すべてを

自己判断で行うのは危険です。

また、対策には時間とお金がかかりますが、

地震は予測できません。

元日のような誰もが油断している瞬間に

襲ってくる可能性があります。

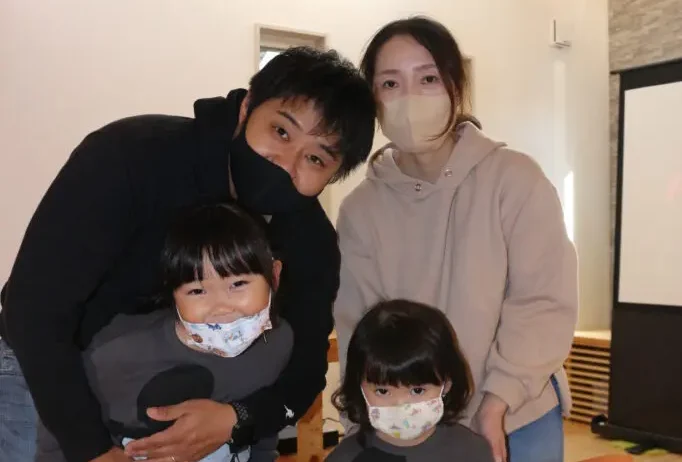

命を守る住まいとは、単に倒壊しない

ことではなく、安心して長く暮らせること

でもあります。

寿命が延びる時代、安心できる家での

暮らしこそが、家族を守る最大の備えに

なるのではないでしょうか。

古い家が悪いのではありません。

無対策であることが危険なのです。

ぜひ、ご自身やご家族の住まいを

見直していただき、大切な命を守る行動を、

今こそ始めてください。